Se evangelicamente parlando nessuno può essere profeta nella propria patria, ancor meno lo può essere chi in vita profeta mai ha voluto essere e chi per patria non ha mai avuto terra e sangue ma l’essere umano che abita il mondo intero. Piano piano, in un silenzio discreto che cozza con le scintille prodotte nel corso della vita, stanno venendo meno i protagonisti discussi e discutibili di quell’assalto al cielo che ha caratterizzato gli anni Sessanta e Settanta del Novecento e che è arrivato ai nostri giorni con le variegate forme di un’intellettualità così diffusa da essere molteplice nel suo diramarsi e così alta da potersi ritenere difficilmente replicabile se non irripetibile.

L’autonomia di quel sapere che mai ha disgiunto il livello teorico dalla prassi, che ha fatto della ricerca con-ricerca, della militanza prerequisito essenziale, e della critica dell’esistente esercizio quotidiano non ha avuto mai vita facile, anzi il potere messo sotto accusa tanto nei suoi aspetti macro quanti in quelli micro ha tollerato male questa invasione di campo e ha reagito con brutalità.

La violenza ha finito con l’essere l’unico parametro di riferimento e il solo mezzo di confronto. Tanti di quei protagonisti sono stati etichettati come cattivi maestri e hanno conosciuto le regole delle patrie galere dove hanno continuato a studiare e militare, un’intera generazione si è vista costretta (o forse no) al ripiego tattico e le generazioni future hanno avuto esempio tangibile di quale strada non prendere. Il cielo è tornato lontano per tutti ma vicinissimo per le futuribili egemonie del capitalismo più selvaggio, mentre la terra luogo comandato da un’asimmetria esponenziale senza alternativa.

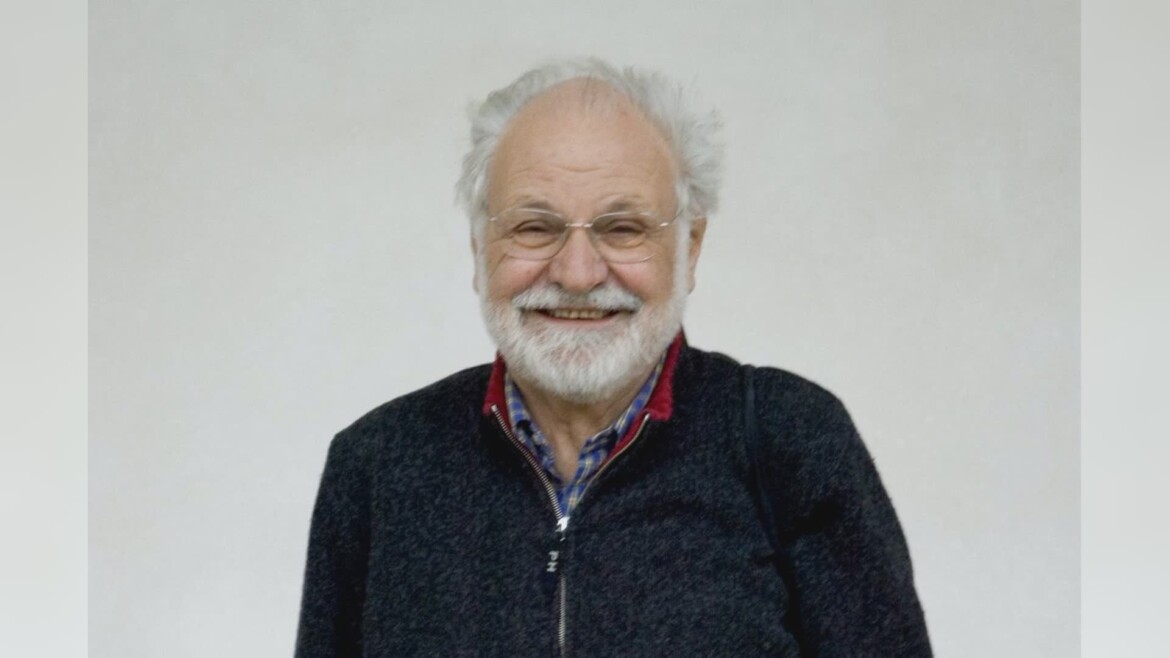

In mezzo a tutto questo frenetico precipitare, partecipe attivo dell’irrefrenabile tensione verso un mondo migliore, si è mosso con il fare schivo tipico di un figlio della provincia appenninica più periferica Goffredo Fofi, intellettuale versatile e profondo, eclettico e inquieto, tenace e genuino, paterno e ribelle, poliedrico e innovativo. Capace di unire Totò e Danilo Dolci, Elsa Morante e Michel Focault, il cinema e la sociologia, la letteratura e la povertà, la disobbedienza civile e la lotta di classe, il teatro e le riviste, lo studio e la rottura di coglioni. Maestro elementare per vocazione, non ha mai smesso di partecipare sempre a suo modo alla vita politica e culturale del nostro paese, promuovendo mille forme di aggregazione con l’unico scopo di far valere le ragioni degli ultimi della terra. Critico incorruttibile anche e soprattutto con quelli che lui definiva amici se ne è andato in un silenzio che aveva chiesto personalmente come forma di ricordo, con il silenzio partecipe e condiviso di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo e di chi pur non conoscendolo lo ha frequentato attraverso i suoi scritti e il suo fare, e con il silenzio colpevole delle istituzioni, verso cui mai è stato tenero, della sua terra, in particolare del Comune di Perugia e della Regione Umbria che hanno fatto della pace questione formale di governo.

Ci saremmo aspettati una qualsiasi forma di ricordo se non di riconoscimento da parte di chi oggi amministra un territorio che tanto ha caratterizzato il suo modo di essere e al quale ha sempre dimostrato di appartenere da errante senza tregua. Sì, perché tra le tante questioni in cui Goffredo Fofi ha messo becco quella della disobbedienza civile, del singolo che si fa soggetto per essere collettività e contrapporsi all’arbitrio di un potere coercitivo e violento, è questione centrale. E allora interroghiamoci retoricamente per un attimo. Può la terra di Capitini, oggi che istituzionalmente il suo esempio ha fatto proprio in termini di orgoglio e rivendicazione, dimenticare l’esempio di chi con Capitini – conosciuto grazie alla pratica quotidiana dell’insegnamento volontario tra le baracche e la miseria di Palermo e della Sicilia più povera al fianco di Danilo Dolci – ha creato la marcia della pace Perugia Assisi? O ancor meglio possono le istituzioni dell’Umbria non prendere posizione chiara e netta contro il riarmo imposto all’Europa da Usa e Nato e praticato (al pari della farsa tragica dei dazi) con entusiasmo e trasporto dall’Europa stessa? Può essere possibile istituire la delega alla pace senza avere la forza di combattere a chiare lettere la pratica del riarmo? Può essere accettabile non contrastare, con voto palese nei consigli di Comune e Regione, la logica odierna che impone il riarmo come unica strada per ottenere la pace? La pace per il Comune di Perugia e la Regione Umbria è dichiarazione di intenti astratta e deformabile secondo i pruriti dei potenti o fine ultimo da raggiungere attraverso la diplomazia e il diritto internazionale? Può la terra di Capitini e Fofi permettersi il lusso di non palesare una posizione chiara sul riarmo per equilibri di potere interni alla maggioranza? Può la pace essere accantonata in nome del buon governo amministrativo?

Tutti interrogativi che trovano risposta nella quotidianità, nell’esigenza di non dividersi su temi lontani dal mero amministrare. In parole povere perché rischiare di mandare per aria una coalizione di governo, sia essa regionale che comunale, per una questione lontana dal governo dei territori, per una questione in cui la presa di posizione dei governi locali nulla conterebbe e niente potrebbe cambiare viene detto con realismo tra le file della maggioranza? Perché il tema della pace, ci sentiamo di rispondere al lapalissiano andante di tale ragionamento, è per Perugia e per l’Umbria questione costituente, perché il fiato corto della tattica mai si deve disgiungere dal respiro lungo della strategia e mai l’amministrazione, se non si vuole ridurre a contabilità ragionieristica, deve metter da parte la visione d’insieme dentro cui muoversi.

L’Umbria e Perugia facciano il loro, difendano la vocazione di questa terra di diritti universali, anche se questa vocazione mai sarà seguita, prendano posizione formale contro la logica del riarmo che viene fatta coincidere con la pace al di là dei voti divergenti espressi dai partiti sulla questione. Prima dei partiti vengono i territori e prima degli equilibri politici vengono i temi che fanno la politica. Solo così le deleghe alla pace potranno dire di essere prassi politica e non mero soprabito di circostanza. Solo dicendo no al riarmo si può portare alta la bandiera della pace.

Chiediamo scusa, in ultimo, a Goffredo Fofi per averlo tirato in mezzo e per non aver rispettato, non senza imbarazzo e con involontaria approssimazione, la religiosità laica del silenzio, ma nello studiare, nel resistere, nel fare rete e nel rompere i coglioni possono rientrare anche i goffi tentativi di chi come noi continua a credere che rimanere indifferenti di fronte al sopruso dei giusti e all’equilibrismo dei realisti sia una colpa manifesta più che un insuperabile senso di impotenza.